Sommaire

ToggleUne panne de serveur qui interrompt toute une chaîne logistique, une application métier indisponible en pleine période fiscale, un incident de sécurité lié à un correctif non appliqué à temps : les défaillances informatiques peuvent aujourd’hui avoir des répercussions lourdes, immédiates et parfois durables. Dans un environnement numérisé, connecté et interopérable, la maintenance informatique est devenue une fonction stratégique. Elle ne se limite plus à résoudre les problèmes quand ils apparaissent : elle anticipe, optimise, sécurise et alimente en continu la performance globale des systèmes.

Mais comment mesurer cette performance ? Comment s’assurer que l’organisation ne subit pas ses outils numériques, mais les maîtrise ? C’est ici que les KPI – les indicateurs clés de performance – entrent en jeu. En maintenance informatique, ils permettent de traduire le fonctionnement technique en données lisibles, comparables, exploitables. Encore faut-il choisir les bons, les suivre de manière rigoureuse, et les utiliser pour orienter les décisions.

Des indicateurs pour mesurer l’efficacité, la qualité et la réactivité

Tous les spécialistes s’accordent sur une chose : il n’existe pas de liste universelle de KPI en maintenance informatique. Les indicateurs pertinents dépendent du contexte de chaque organisation – sa taille, ses outils, ses priorités. Toutefois, certains KPI sont considérés comme incontournables pour piloter efficacement la fonction maintenance.

Le premier d’entre eux est sans doute le taux de disponibilité. Il mesure le pourcentage de temps pendant lequel un service ou un équipement est opérationnel, sur une période donnée. Dans les environnements critiques – finance, santé, transport –, ce taux doit approcher les 99,99 %. Toute baisse significative est un signal d’alerte, d’autant plus si elle concerne des applications stratégiques.

Autre indicateur central : le temps moyen de réparation (MTTR, pour Mean Time to Repair). Il indique la durée moyenne nécessaire pour rétablir un service après une panne. Plus ce chiffre est bas, plus l’organisation est réactive. À l’inverse, un MTTR élevé peut traduire des procédures inadaptées, un manque de ressources, ou une documentation insuffisante.

Le temps moyen entre deux défaillances (MTBF, Mean Time Between Failures) complète utilement le tableau : il reflète la fiabilité d’un système. S’il diminue, cela peut signifier une usure des composants, un vieillissement logiciel, ou une mauvaise planification de la maintenance préventive.

À ces mesures s’ajoutent des indicateurs plus opérationnels : le taux de tickets résolus dans les délais convenus (SLA respectés), le nombre d’incidents par type d’équipement, la fréquence des interventions planifiées, ou encore le taux d’automatisation des tâches de maintenance. D’autres encore permettent d’évaluer la qualité de service perçue, comme le taux de satisfaction utilisateur après intervention.

Collecter les bonnes données sans surcharger les équipes

Pour alimenter ces indicateurs, la première étape est de collecter les données nécessaires, de manière fiable et automatisée autant que possible. Cela passe généralement par les outils de gestion de parc, les plateformes de supervision, les solutions ITSM (gestion des services informatiques), et les bases de tickets d’incidents. Chaque intervention, chaque alerte, chaque action corrective peut être tracée et intégrée à une base de données centralisée.

La qualité de cette collecte est cruciale. Des données incomplètes, mal catégorisées ou non normalisées peuvent fausser les résultats et entraîner des décisions erronées. D’où l’importance de former les techniciens à la saisie rigoureuse des informations, d’automatiser les rapports quand c’est possible, et de valider régulièrement la cohérence des bases.

Certains indicateurs nécessitent en outre des outils spécifiques de mesure : capteurs sur les équipements physiques, sondes réseau, agents logiciels embarqués, ou modules de reporting intégrés dans les systèmes ERP. Le tout doit ensuite être consolidé dans un entrepôt de données ou une plateforme d’analyse, afin de produire des visualisations claires, actualisées et accessibles.

Des outils pour piloter la performance en continu

Le marché des outils de suivi des KPI informatiques s’est considérablement développé ces dernières années, sous l’effet de la généralisation des démarches ITIL, DevOps et de l’industrialisation de la gestion des services numériques. Des solutions comme ServiceNow, GLPI, Nagios, Centreon ou Zabbix, RG Systems proposent aujourd’hui des tableaux de bord paramétrables, qui permettent de suivre en temps réel l’évolution des indicateurs clés.

D’autres outils, plus orientés vers la visualisation et l’analyse, comme Power BI, Grafana ou Tableau, offrent une restitution plus intuitive, permettant aux décideurs non techniques de s’approprier les résultats. Ces plateformes facilitent l’identification des tendances, la détection des anomalies, et la production de rapports périodiques.

Certains acteurs choisissent d’intégrer les KPI dans un cadre plus large de pilotage de la performance, en les liant à des objectifs stratégiques (OKR – Objectives and Key Results) ou à des engagements contractuels avec les prestataires (SLA – Service Level Agreements). D’autres, dans une logique DevOps, les intègrent directement dans les outils de déploiement et de supervision, afin d’optimiser les boucles de rétroaction entre développement et exploitation.

S’améliorer grâce aux KPI : au-delà du suivi, une culture de la performance

Mais suivre les bons indicateurs ne suffit pas. Encore faut-il en tirer des enseignements et les traduire en actions concrètes. C’est là que réside la vraie valeur des KPI : non dans leur existence, mais dans leur usage.

Une analyse régulière des écarts – entre la situation actuelle et les objectifs fixés – permet d’identifier les zones de sous-performance, de repérer les dysfonctionnements récurrents, ou de mettre en lumière des besoins de formation. Une augmentation du MTTR peut révéler un manque de documentation technique, un sous-effectif, ou des processus de validation trop lourds. Une baisse du taux de satisfaction utilisateur peut pointer un déficit de communication ou une réponse inadaptée aux besoins réels.

À l’inverse, les indicateurs permettent aussi de valoriser les progrès réalisés, de motiver les équipes et de démontrer aux directions générales les bénéfices concrets des investissements en maintenance. Ils servent d’appui pour prioriser les projets, dimensionner les ressources, et piloter les sous-traitants.

Vers une maintenance prédictive, fondée sur les données

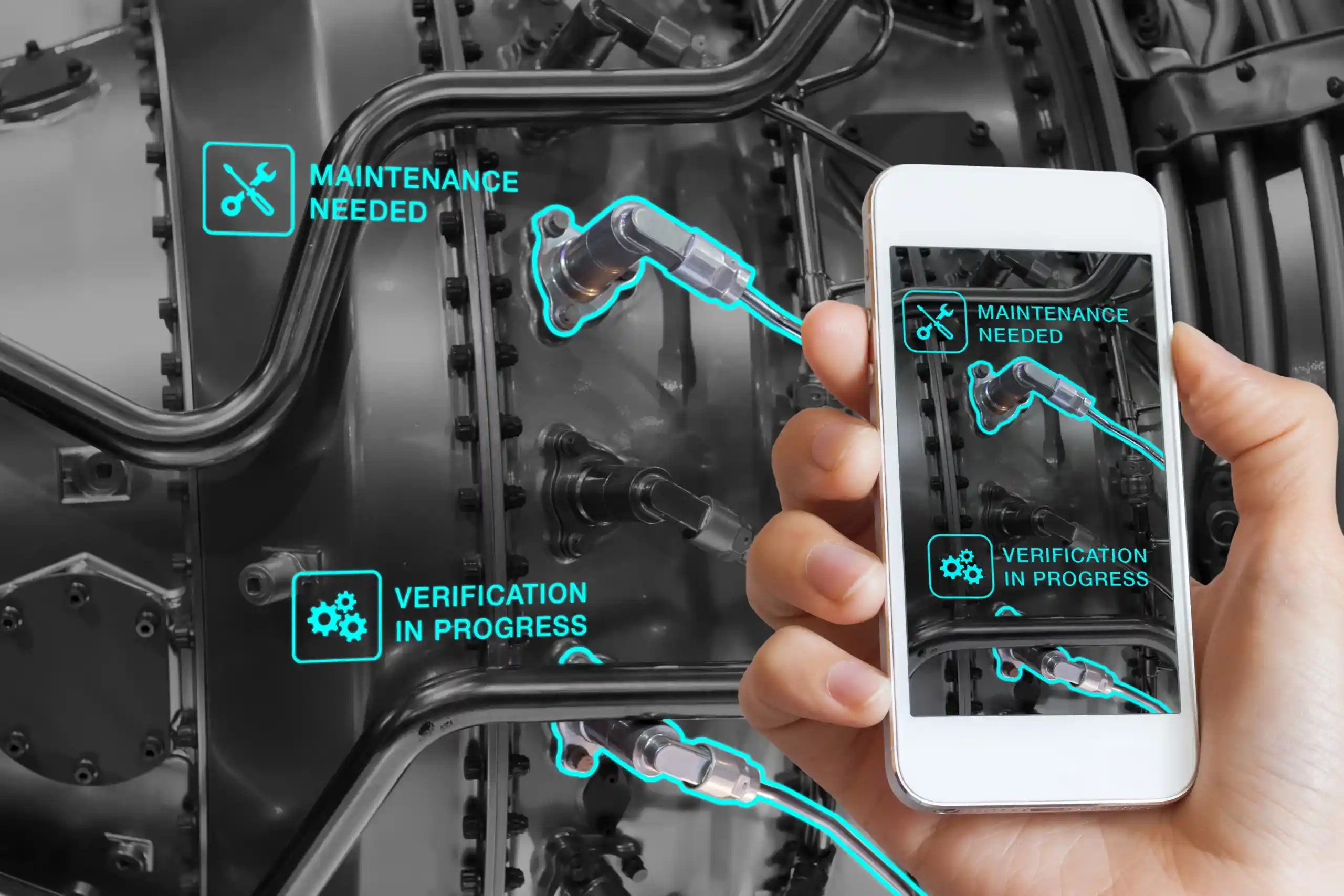

À plus long terme, l’usage systématique des indicateurs ouvre la voie à des approches plus avancées de maintenance, notamment prédictive. En analysant des volumes importants de données – logs, historiques d’incidents, cycles de vie matériels – à l’aide de l’intelligence artificielle, certaines entreprises parviennent à anticiper les pannes avant qu’elles ne surviennent. Cela suppose une maturité certaine dans la gestion des données, mais aussi un changement de posture : passer d’une logique réactive à une stratégie fondée sur la prévention.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation numérique des fonctions support. L’infogérance devient un facteur-clé de la fiabilité opérationnelle, au même titre que la qualité, la sécurité ou l’environnement. Dans ce contexte, les KPI ne sont plus de simples instruments de mesure. Ils deviennent les boussoles d’une gouvernance orientée vers la performance, la transparence et l’adaptabilité.

Un pilotage éclairé dans un monde incertain

À l’heure où les systèmes informatiques n’ont jamais été aussi critiques, la maîtrise des indicateurs de maintenance dépasse le cadre purement technique. Elle devient un véritable levier de compétitivité, de résilience et de confiance. Les entreprises capables de sélectionner les bons indicateurs, de les exploiter efficacement et de les faire évoluer dans le temps disposeront d’un avantage stratégique certain.

Dans cette dynamique, Weodeo accompagne les organisations dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de ces indicateurs. Grâce à son expertise, Weodeo aide à transformer les données de maintenance en outils de décision, pour une informatique plus fiable, plus agile et pleinement alignée avec les enjeux métiers.